AIを使ったコンテンツ制作が一般化し、個人でも情報を体系化して販売できる時代になりました。

最近では、AIイラスト販売の仕組みを分析して、自分の経験を情報商材としてまとめる人も増えています。

ブログ執筆やAI活用の中で「どうすれば知識を再現性のある形にできるか」を試行錯誤してきました。

この記事では、AIとNotionを使って情報商材を作りたい人に向けて、教材構築の手順や考え方を解説していきます。

情報商材が求められる理由

情報商材という言葉には少し固い印象がありますが、実際には「自分の知識を誰かの学びに変える仕組み」です。

AIを活用すれば、ゼロから体系を作るのが苦手な人でも、構成や見せ方をサポートしてくれます。

特にAI画像販売の仕組みは、情報整理の練習としても参考になります。

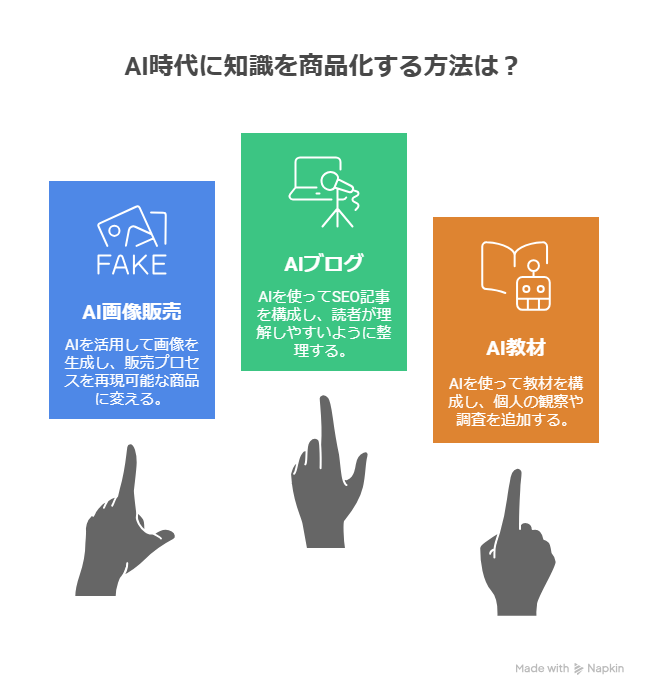

AI時代に個人が持つ価値とは

これまで情報商材というと専門家の世界でしたが、AIの登場でその前提が変わりました。

AIが構成や要約を行い、Notionが整理や装飾を担うことで、知識を形にする敷居が一気に下がったのです。

たとえばAI画像販売のように、テーマ設定・生成・販売・集客といった一連の流れを「再現できるプロセス」に変換すれば、それ自体が商品になります。

AIブログを書いてきて感じたのは、知識よりも「整理の仕方」に価値があるということです。

検索上位を狙うSEO記事でも、読者が理解しやすい順序で構成されている記事ほど評価されやすい。

情報商材も同じで、複雑な内容ほど構造化するスキルが求められます。

教材化がうまくいく人の共通点

教材化が進む人には共通点があります。

ひとつは「試行錯誤を記録していること」。

もうひとつは「得た知識を他人の視点で整理できること」です。

AIツールを活用すれば、この整理が驚くほどスムーズになります。

ChatGPTに「AIイラスト販売の流れを初心者に教える構成を考えて」と伝えるだけで、章立てと要点を出してくれます。

そこに自分の観察や調査を追加すれば、十分教材として通用する構成になります。

NotionとAIで情報商材を作る流れ

AIを使えば文章や構成の骨格は整いますが、それを読まれる教材に変えるにはNotionが欠かせません。

Notionは、文章・画像・リンク・テンプレートなどをまとめられるデジタルノートで、無料でも十分使えます。

私もブログの構成や企画書づくりで常に使っていますが、教材制作にも非常に相性が良いと感じます。

準備段階で意識すべきこと

最初に必要なのは「誰に向けた教材か」を決めることです。

AIイラスト販売を例にするなら、次のような切り口が考えられます。

・AIを使って副業を始めたい初心者

・Notionで学習用テンプレートを作りたい人

・Canvaでデザイン販売をしているクリエイター

ターゲットを一人の人物に絞ることで、文章のトーンや構成がブレなくなります。

私もブログを書くときは常に「一人の読者」をイメージしています。

誰に向けて話しているのかを明確にすると、AIへの指示も的確になります。

AIで構成を作る

私はAIを「文章の設計者」として使っています。

たとえば「AIイラスト販売をテーマに、初心者が理解できる講座構成を考えて」と入力すると、AIが全体像を提示してくれます。

そのあとで、自分の経験から必要な要素を補っていく。

これだけで文章の骨格が整い、執筆のスピードが格段に上がります。

以前は白紙の状態から書き始めて何時間も悩むことが多かったのですが、AIを使うようになってからは「整理する工程」に集中できるようになりました。

構成があるだけで、内容を深める余裕が生まれます。

Notionで教材ページを作る

構成ができたら、Notionでページを作ります。

Notionの魅力は、文章を分割しながら全体を俯瞰できる点にあります。

私は以下の流れを基本にしています。

・講座タイトル

・学べることの概要

・対象読者

・STEP1:基礎理解

・STEP2:実践方法

・STEP3:応用・展開

・まとめと次の行動

章ごとにブロックを分け、必要に応じて画像やリンクを挿入します。

目次をつけて流れを可視化すると、読者の離脱が減ります。

NotionはそのままURL共有ができるので、販売時も手間が少ないのが便利です。

Canvaで見せ方を整える

教材を販売するうえで、デザインは「信頼の入り口」になります。

Canvaを使えば、販売ページ(LP)を簡単に作ることができます。

テンプレートを活用し、タイトル・内容・価格・購入ボタンを順番に配置するだけで整った印象になります。

私が試した中では、派手なデザインよりも落ち着いた色使いの方が反応が良かったです。

白やベージュを基調にした構成にすると、安心感が出ます。

信頼される教材は、見た目から丁寧さが伝わります。

noteやココナラで販売する

販売プラットフォームは目的によって選びます。

noteはSEOに強く、検索経由で長く読まれます。

ココナラは即時反応があり、初めてでも販売の実感を得やすいです。

私はAIブログの講座を出したとき、まずココナラで販売してフィードバックを集め、改善版をnoteで公開しました。

リアルな声をもとにアップデートしていくと、信頼が自然に積み重なります。

AI文章を使うときの注意点とSEO対策

AIを使った文章制作でよく聞かれるのが、「AIで書いた文章はバレるのか」という疑問です。

私も気になって複数の検出ツールを試しましたが、結果はまちまちでした。

自分の手で書いた文章がAIと判定されることもあり、逆にAIで作った文章が人間扱いされることもありました。

結論としては、判定精度は高くないという印象です。

SEO的なリスクよりも自然さを優先する

検索エンジンが重視しているのは「価値のある内容かどうか」です。

Googleの公式見解でも、AIコンテンツそのものを禁止してはいません。

私の経験では、AIが生成した文章をそのまま公開するとアクセスが一時的に伸びることがありますが、数ヶ月後には落ち着きます。

逆にAIを下書きとして使い、自分の言葉を重ねた記事は安定して順位を保ちます。

SEOの強さは、最終的には“人間の温度”で決まると感じます。

著作権の観点から見るAI文章

AIが生成した文章には著作権が発生しませんが、学習元データの再現には注意が必要です。

私はAIが出力した文章を必ず検索にかけ、似た表現が出たら書き換えるようにしています。

AIを補助ツールとして扱い、最終判断を人間が行うことが安全です。

また、AIを使って作成したことを隠さず明記するのも信頼につながります。

透明性を保つことで、購入者や読者に安心感を与えられます。

読者の信頼を失わないために

AI文章は整っていますが、温度が伝わりにくいという弱点があります。

私は以前、AI生成文をほぼそのまま公開したことがあります。

内容は問題ありませんでしたが、コメントで「機械的な印象があります」と指摘されました。

それ以降は必ず自分の感想やエピソードを交えるようにしています。

読者は“正確さ”よりも“人の気配”を求めています。

AIと人間の境界を意識せず、あくまで「共作」として自然な言葉で仕上げることが大切です。

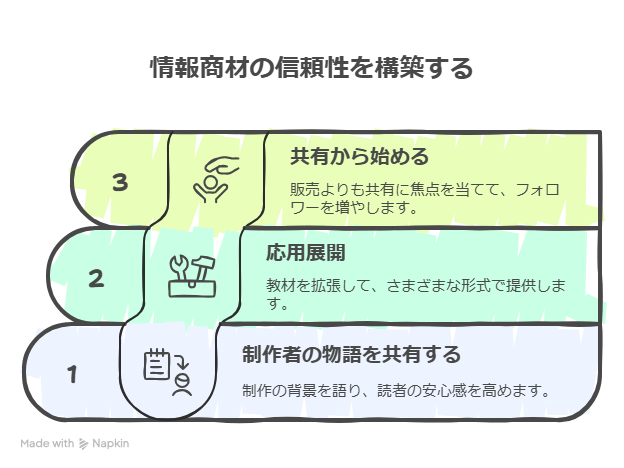

情報商材を信頼される形にする仕組み

教材を販売するうえで最も大切なのは「誰が作ったのか」が伝わることです。

顔を出さなくても、制作の背景を語ることで読者の安心感が生まれます。

制作者の物語を組み込む

制作過程のエピソードを少し入れるだけで、教材の印象は変わります。

私は「AIを使い始めた理由」や「ブログを続ける中で感じた限界」などをLPに書くようにしています。

完璧ではなくても、人間的なリアルさが信頼に変わります。

教材販売は商品説明よりも「共感」が鍵になると実感しています。

応用展開と継続収益の仕組み

Notion教材は一度作ると、その後の展開がしやすい点も魅力です。

講座をスライド化したり、音声解説を加えたり、ChatGPTのプロンプト集を付録にしたりと、少しずつ拡張していけます。

私はブログ記事をまとめてNotionテンプレートに変えたことがありますが、それを配布したことでフォロワーが増えました。

販売よりも「共有」から始めると、自然に次の購買につながります。

まとめ

AIとNotionを組み合わせれば、経験や知識を体系化し、情報商材として販売することができます。

AIが構成を作り、Notionが教材を整え、Canvaが見せ方を支える。三つのツールを役割分担させるだけで、初心者でも再現できる仕組みが作れます。

大切なのは、AIを代筆者ではなく共作者と考えること。自分の感情や学びを添えることで、温度のある教材になります。

AI画像販売のような仕組みを研究しながら、自分の得意分野を“学びの形”に変えていく。

その積み重ねが、収益だけでなく、信頼やブランドを育てることにつながるでしょう。

最初の一歩は大きくなくて構いません。Notionを開いて、AIに相談するところから始めてみてください。

きっと、自分でも驚くほど自然に形ができていくはずです。

の初期設定ガイド!情報発信・副業に活かす使い方も紹介-300x158.jpg)

コメント