E資格(エンジニア資格)は、AI分野に興味を持つ人なら一度は耳にしたことがあるでしょう。

ディープラーニング協会(JDLA)が主催するこの資格は、AIエンジニアとしての実務能力を証明する国内屈指の検定として知られています。

ただ、その難易度の高さから「どのくらい勉強すれば受かるのか」「どんな人が合格しているのか」といった不安を感じる人も多いはずです。

この記事では、実際にE資格の勉強を続けてきた経験を交えながら、リアルな難易度や必要な勉強時間、そして合格のコツについて掘り下げていきます。

E資格の難易度はどのくらい?

E資格は、AIや機械学習の専門的な知識を問う試験として位置づけられています。

ディープラーニング協会(JDLA)が主催するこの資格は、AIエンジニアとしての知識を証明する日本で唯一の公的資格ともいえる存在です。

そのため内容は専門的で、大学の情報工学や統計学をしっかり学んだ経験がないと、最初の段階で戸惑う人が多いでしょう。

問題文には数式が頻繁に登場し、線形代数や微分積分、確率統計の理解が欠かせません。

単語のレベルからして難易度が高く、例えば「損失関数」「勾配降下法」「活性化関数」など、日常生活ではまず聞かない用語ばかりです。

そうした専門用語をただ暗記するだけではなく、仕組みや背景を理解していないと選択肢の意図を読み取れません。

つまり、丸暗記では戦えない試験なのです。

E資格を受けるためには、JDLAが認定する講座(いわゆる認定プログラム)を修了する必要があります。

この講座を受けることで、AI理論の基礎から応用まで体系的に学ぶことができますが、範囲が非常に広いため、講義を受けただけでは到底カバーしきれません。

講義中に理解したつもりでも、いざ復習してみると「この数式は何を意味していたんだっけ?」と立ち止まることが多々あります。

実際、認定プログラムを修了しても、すぐに試験で得点できるわけではありません。

試験問題は応用的で、理論の繋がりを理解していないと正答にたどり着けない構成になっています。

そのため、「講座+独学」での学び直しがほぼ必須です。

E資格は単に勉強量が問われる試験ではなく、深い理解力と応用力が試される試験だと感じます。

E資格の合格率はどのくらい?

E資格(JDLA Deep Learning for ENGINEER)の合格率は、例年おおむね 60〜70%前後 で推移しています。

たとえば、

- 2024年第2回試験では、受験者906名のうち合格者600名で 合格率66.23%。

- 2025年第1回試験では、受験者1,043名のうち合格者712名で 合格率68.26% という結果が公表されています。

この数字だけを見ると比較的高い合格率に見えますが、注意すべきは「E資格は誰でも受験できるわけではない」という点です。

受験には、JDLA認定プログラムを修了していることが必須条件となっています。

つまり、すでに一定レベルの知識やスキルを身につけた受験者が多い母集団での合格率なのです。

したがって、一般的な資格試験よりも受験者層のレベルが高く、実際の難易度は決して低くありません。

合格するには、機械学習・ディープラーニングの理論をしっかり理解し、応用力を鍛えておくことが重要です。

数学的基礎の壁

多くの受験者が最初につまずくのが数学の壁です。

AIのアルゴリズムを理解するためには、行列計算、確率分布、偏微分、勾配降下法など、数式の意味をしっかり理解しておく必要があります。

たとえばニューラルネットワークの重み更新の式を見て「これは誤差を減らすための最適化手法だな」と直感的にわかるようになるには、線形代数と微積分の基礎が頭に入っていなければなりません。

E資格の問題は、単に公式を覚えていれば解けるわけではなく、「なぜそうなるのか」を理解していないと正解を導けないように作られています。

ある問題では、勾配消失の原因を選ばせる選択肢がありましたが、表面的な知識しか持っていないと「どれも正しそう」に見えてしまいます。

理屈を理解し、自分の中で説明できるかどうかが勝負の分かれ目です。

私自身も最初の頃は「ヤコビアン」や「ラグランジュ乗数法」など聞いたことのない単語が次々出てきて、頭がパンクしそうになりました。

ノートに式を書いても意味が分からず、何度も投げ出したくなったのを覚えています。

でも、YouTubeの講義動画や専門書を行き来しながら、「この式はこういう意図で使われているのか」と一つずつ理解を積み重ねていくうちに、点と点が線でつながる感覚を味わいました。

その瞬間、「あ、ようやくE資格の入口に立てたな」と感じたのです。

数学の壁を越えるには時間がかかりますが、ここを乗り越えた先で一気に視界が開けてきます。

実装力より理論理解が鍵

E資格のもう一つの特徴は、理論中心の出題スタイルにあります。

プログラムを書けるかどうかよりも、ディープラーニングの仕組みをどれだけ理解しているかが問われます。

つまり、TensorFlowやPyTorchのコードが書けるだけでは足りません。

畳み込みニューラルネットワーク(CNN)やリカレントニューラルネットワーク(RNN)の構造を数式レベルで説明できる力が必要です。

多くの人が誤解しがちなのは、「実装できれば理論も理解している」と思い込むことです。

実際にはその逆で、理論を理解していないと実装を正しく解釈できません。

コードを写すだけでは「どうしてこの重みがこう更新されるのか」「なぜ活性化関数をこの種類にするのか」が見えてこないのです。

私が勉強していて感じたのは、理論を紙の上で覚えるより、実際に手を動かしながら確認する方が圧倒的に定着しやすいということです。

あるとき、CNNの畳み込み層を自分でコードに書き出してみたら、数式の意味が一気に腑に落ちました。

「ああ、ここでフィルタを動かして特徴量を抽出してるんだな」と視覚的に理解できると、関連する問題もスラスラ解けるようになったのです。

理論と実装は表裏一体です。

E資格は理論中心の試験ですが、手を動かして確かめる学び方こそが、最も効率的な勉強法だと感じました。

理論を頭で覚えるだけでは、試験中に「この式ってどの層の話だったっけ」と迷ってしまうことがあります。

実際に動かして理解しておけば、問題文を読んだ瞬間に構造が浮かぶようになるのです。

E資格は単なる知識試験ではなく、「理解と思考の深さ」を問う試験です。

そのため、学習を通してAIの仕組みを根本から理解しようとする姿勢が何より大切になります。

試験を受けるころには、「ディープラーニングを勉強する前の自分とはまるで違う思考回路になっている」と感じる人も少なくないでしょう。

E資格の合格までに必要な勉強時間の目安

E資格の合格に必要な勉強時間は、これまでの知識や経験によって大きく変わります。

AI分野の実務に少しでも触れたことがある人と、初めてニューラルネットワークを学ぶ人とでは、同じ300時間でも中身の濃さがまったく違ってきます。

理系出身でPythonの経験がある人なら、理論の理解がスムーズで早いですが、文系出身で数学から離れていた人にとっては、最初の段階でかなり時間をかける必要があります。

多くの受験者の声を聞く限り、平均して300〜500時間程度の勉強が合格ラインに届く目安です。

これは1日2時間の勉強を続けた場合、3〜6ヶ月ほどの期間に相当します。

もちろん人によってペースは異なりますが、「とりあえず講座を受けるだけ」では到底足りません。

自分の頭で考え、何度も復習しながら理解を深めていくことが必要です。

同じ内容を何度も繰り返し学び直す中で、ようやく知識が定着していきました。

フルタイムで働きながら勉強する場合

社会人がフルタイムで働きながらE資格の勉強を進めるのは、想像以上にエネルギーを使います。

仕事終わりにパソコンを開いても、頭がすでに疲れていて集中できないことが多いです。

私が受験勉強をしていたときも、最初のうちは夜に頑張ろうとしていましたが、眠気と戦いながらノートを開く日々が続き、効率が悪いと感じるようになりました。

そこで、思い切って朝型に切り替えました。

出勤前の静かな時間に30分〜1時間だけでも勉強すると、頭の中が整理され、吸収力がまるで違います。

朝は不思議と集中力が高く、数学の証明やアルゴリズムの仕組みを理解するのに最適でした。

通勤中には音声講義を聞いたり、スマホで単語を復習したりして、スキマ時間も最大限に活用しました。

休日は少し長めに勉強時間を取り、ノートに手を動かしてまとめ直しました。

最初は進まなくても、徐々に「理解できる範囲」が広がっていくのが分かると、学ぶこと自体が楽しくなっていきます。

時間の確保が難しくても、毎日少しずつ続けることが一番の近道だと思います。

理系出身者と文系出身者の違い

理系出身者は、数学や統計の基礎がすでに頭の中にあるため、インプットがスムーズです。

線形代数や確率論の復習も短期間で済むことが多く、講義内容をすぐに理解できます。

ただ、理系出身でも油断は禁物です。E資格は公式や理論を“理解して説明できる”かどうかを問われる試験なので、「なんとなく分かった」では通用しません。

一方、文系出身者は最初の1ヶ月は数学の基礎にかなりの時間を使うことになります。

行列の演算やベクトルの概念など、聞き慣れない内容が多く、最初は頭が混乱するかもしれません。

それでも諦めず、時間をかけてひとつずつ理解していけば必ず追いつけます。

実際、私の知人にも、経済学部出身でAI未経験だったにもかかわらず、半年間の学習で合格を果たした人がいました。

その知人は「最初の2ヶ月は本当に苦しかったけど、3ヶ月目に突然つながる感覚があった」と話していました。

特に文系出身者は、概念を丁寧に言語化しながら理解していく傾向があるため、実はE資格のような理論的な試験に強い面もあります。

理解できるまでしつこく考え、腑に落ちるまで粘るタイプの人ほど、この資格とは相性が良いと感じます。

E資格は、暗記型の試験ではなく、思考力と理解力を試す試験です。

数学的背景を無理に丸暗記しようとせず、図解や手計算を通して自分の言葉で理解することが合格への近道になります。

手を動かして式を展開し、実際に値を代入して確認する。

それを繰り返すことで、数式の裏側にある“意味”が見えてくるのです。

勉強時間を積み上げることも大事ですが、時間の長さよりも「どれだけ自分の頭で考えたか」が結果を左右します。

E資格の学習は、ただ合格するためだけではなく、AIを理解する思考を鍛える過程そのものだと感じます。

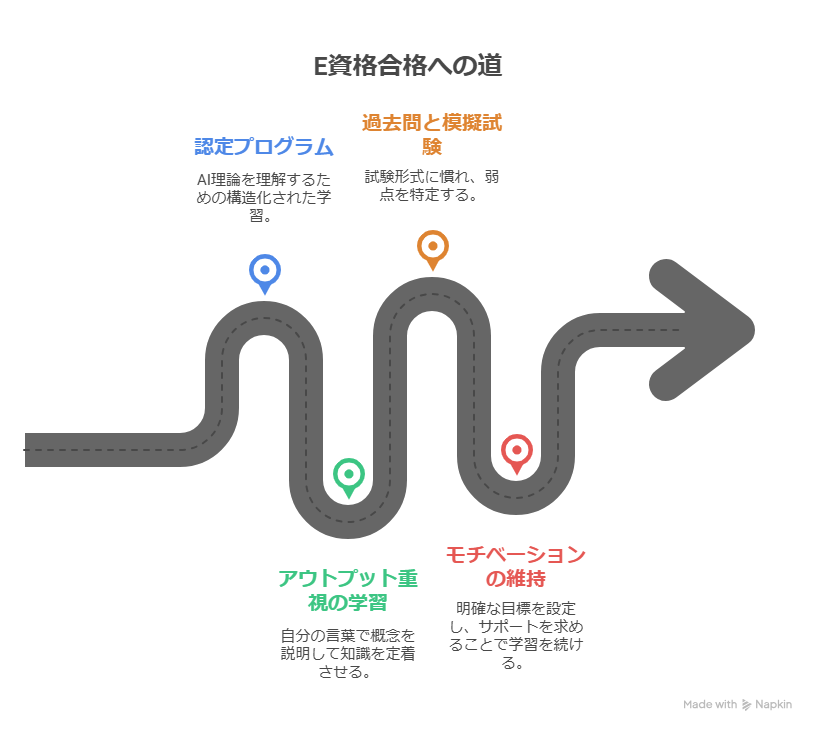

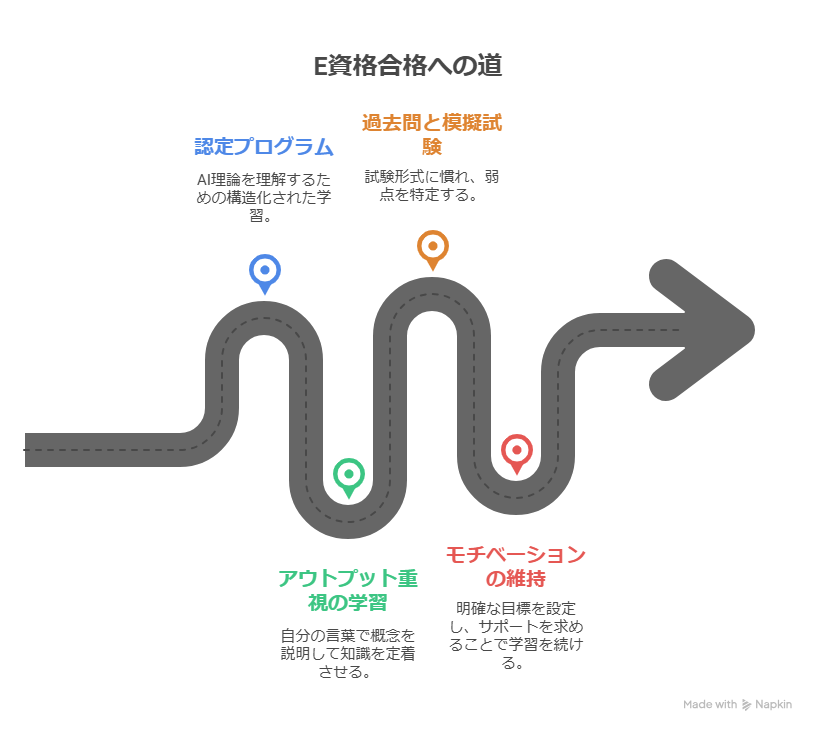

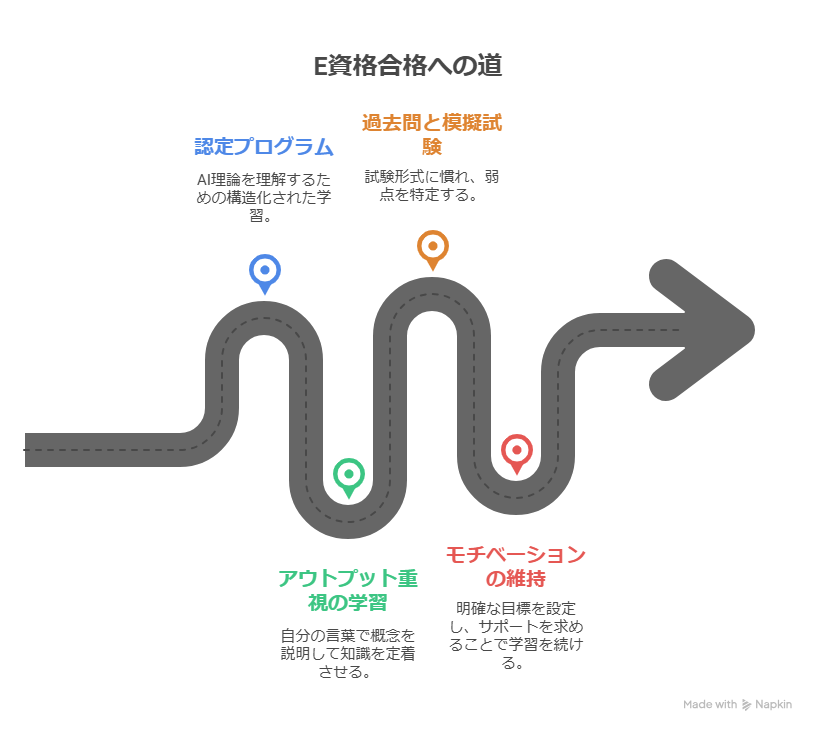

E資格の合格のための勉強法とコツ

E資格は、ただ講座を受けるだけでは合格できません。

講義内容をどれだけ自分の言葉で説明できるかがポイントです。

アウトプットを重視した学習を意識すると、理解が一気に深まります。

認定プログラムの活用

JDLA認定プログラムは、講師がわかりやすくAIの理論を解説してくれるため、学習の道筋を立てる上でとても役立ちます。

ただ、受講後にそのまま放置すると知識がどんどん薄れていきます。

私は講義を受けた後、同じ内容を自分のノートに書き直し、簡単な言葉で説明できるようにしていました。

この「書いて説明する」過程が、知識を定着させる最大のコツです。

特に勾配降下法や活性化関数の違いなどは、人に教えるつもりでノートを作ると自分でも驚くほど理解が進みました。

過去問と模擬試験で慣れる

E資格には公式の過去問は公開されていませんが、認定プログラムや受験者の体験談を通して傾向をつかむことはできます。

特に、選択肢を選ぶタイプの試験なので、「どの選択肢を除外すべきか」を見極める練習が重要です。

私は試験前の1ヶ月間、過去の受講生がまとめた模擬問題を何度も解き直しました。

最初は正答率が5割程度でしたが、繰り返すうちに出題の癖や引っかけ方が見えてきます。

あるとき、模試で見たグラフの読み取り問題が本番に似た形で出て、思わず「見たことあるぞ」と心の中でつぶやいたのを覚えています。

勉強を続けるモチベーション

E資格の勉強を長期間続けるには、明確な目的が必要です。

私の場合、「AIエンジニアとしてキャリアを広げたい」という思いが支えになりました。

途中で何度も挫折しそうになりましたが、自分が描く未来の姿をイメージすることでモチベーションを保てました。

資格そのものがゴールではなく、AIを活用して何を成し遂げたいかを明確にすることで、学習の意味が変わってきます。

これは勉強の効率にも大きく影響する部分です。

モチベーションを維持するために、以下のことを実践しました。

- 目標設定: 短期的な目標(例:1週間で〇〇の章を理解する)と長期的な目標(例:E資格を取得してAIエンジニアとして活躍する)を設定する。

- 進捗管理: 学習の進捗状況を記録し、達成感を味わえるようにする。

- 仲間との交流: 同じ目標を持つ仲間と交流し、情報交換や励まし合いを行う。

- 成功体験: 小さな成功体験を積み重ね、自信をつける。

- 休息: 疲れた時は無理せず休息を取り、リフレッシュする。

E資格の勉強は決して楽ではありませんが、明確な目的意識と効果的な学習方法、そしてモチベーション維持の工夫によって、必ず合格を掴み取ることができます。

まとめ

E資格は確かに難易度が高い試験ですが、不可能ではありません。

理論中心の出題に慣れ、基礎数学をしっかり固めれば、誰でも合格を目指せる資格です。

大切なのは、「ただ受け身で学ぶ」のではなく、自分の言葉で理解し、自分の手で確かめることです。

勉強時間の目安はおおよそ300〜500時間といわれますが、重要なのは量よりも質です。

隙間時間を活かして継続すること、そして一度立ち止まって「なぜこの手法が使われるのか」を考えることが、結果的に合格への最短ルートになります。

私がE資格の勉強を通じて実感したのは、AIの世界は思っていた以上に奥が深いということです。

最初は難解に感じる数式も、意味を理解できた瞬間に一気に面白くなります。その体験が、E資格の本当の価値なのかもしれません。

E資格に挑戦する人は、焦らず、自分のペースでじっくり取り組むことをおすすめします。努力の先にある合格証は、単なる紙切れではなく、確かな自信そのものになるはずです。

コメント