ブログを始めようとする方の多くがぶつかる壁。それが「差別化の難しさ」です。

特に、子育てや家事で忙しい毎日を送っていると、ゆっくりパソコンに向かう時間すらとれない。

でも、そんな中でも「ブログで発信したい」「収益化したい」「自分らしさを活かしたい」と願っている方は多いんですよね。

今回は、そんな想いを持つ子育て中の主婦の方に向けて、AIを活用した“効率的かつ差別化されたブログ運営”のコツをお伝えします。

AIに任せて“サボる”のではなく、“本当にやるべきこと”に集中するための使い方。

そのヒントが見つかるかもしれません。

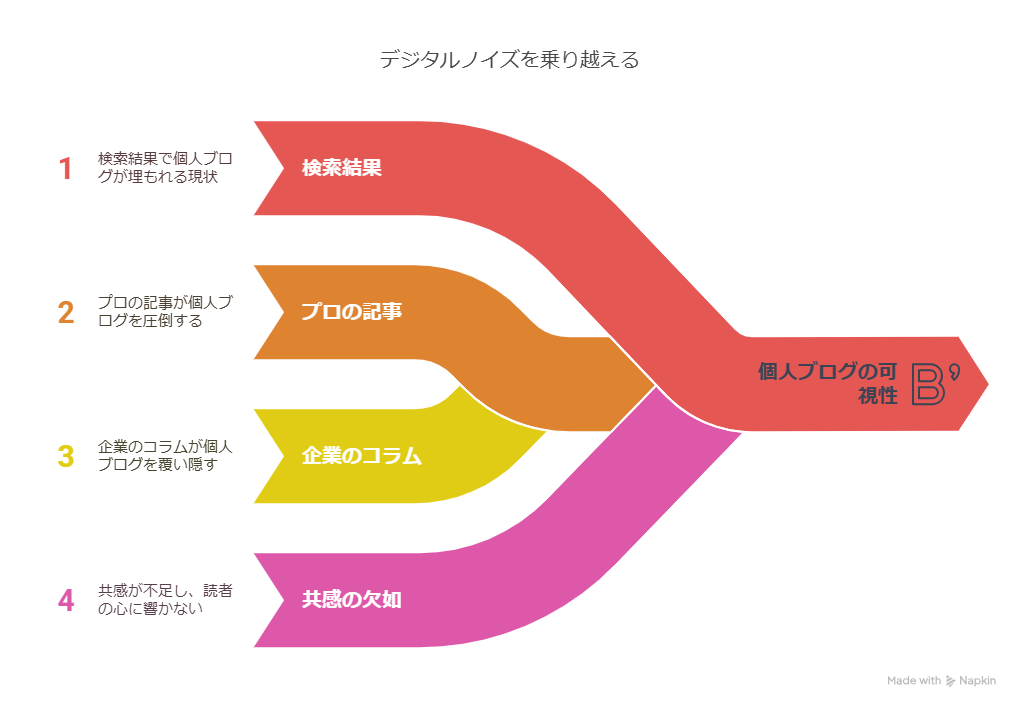

差別化できない理由は「情報の洪水」にある

ブログは誰でも始められる反面、埋もれやすいのも事実です。

検索すれば何でも手に入る時代の落とし穴

「離乳食 進め方」と検索するだけで、プロ監修の記事や企業系のコラムがずらっと並びます。

どれも情報としては正確で、役立つ内容ばかり。

でも、そこに“顔が見えない”という問題があります。

個人ブログがどんどんプロっぽくなってきた一方で、「共感できるかどうか」が置き去りにされがちなんです。

僕の講座でも、「テーマは決まってるけど、誰かがすでに書いてるから意味ない気がして…」という声をよく聞きます。

でも、実はここに差別化のヒントが隠れているんです。

“テーマ”じゃなくて“角度”で差が出る

同じ「離乳食」の話でも、経験や視点が違えば全く別物の記事になります。

たとえば、初めての育児で離乳食が不安だった人と、3人目でようやくペースをつかんだ人とでは、読者に伝えたいことも書き方もまるで変わるはずなんですよね。

僕の妻も、「上の子は食が細くてすごく苦労したけど、下の子は逆に食べ過ぎて心配になった」と話していたことがありました。

同じ親でも、子どもごとにストーリーは変わるんです。

だから大事なのは、「どの視点で書くか」。

これは立派な“差別化”になります。

AIは視点のズレに気づかせてくれる

AIはただ文章を自動生成してくれるだけのツールではありません。

「○○で悩んでるママ向けの記事を書きたい」と入力すると、「どんな切り口にすれば共感が得られるか」「具体的にどんな状況が考えられるか」を提案してくれます。

実際に僕も、ブログの構成に迷ったときにAIに相談してみたんです。

すると、「ワンオペ育児中の夕方の孤独感」という切り口を提示されて、はっとしました。

自分では思いつかなかった角度だったんですよね。

これがまさに、“情報の洪水”の中でも光る記事に変えてくれる力です。

読者の気持ちに刺さる記事は、情報の網羅性よりも、「あなたにしか語れない話」を届けることから生まれる。AIはそれをサポートしてくれる相棒だと感じています。

AIは「共感のヒント」をくれるパートナー

AIをブログに使うと聞くと、「勝手に全部書いてくれるんでしょ?」と勘違いされがちですが、それはちょっと違います。

AIは、たとえるなら“超優秀なアシスタント”。

資料を集めてくれたり、言い回しのバリエーションを出してくれたり、自分では思いつかない切り口を提案してくれたりします。

たとえばこんな使い方ができます。

子どもの発達について書きたいけど、どこから書き始めていいか分からない…。

そんなとき、「1歳 イヤイヤ期 体験談 ブログ向け構成」とAIに入力してみる。

すると、AIはそれっぽい構成案をサクッと提示してくれます。

しかも、ちゃんと読者の検索意図までくみ取ったうえで。

この時点でもう半分くらい記事は書けたようなものです。

あとは、自分の体験や想いを肉付けしていけばOK。

AIを使うからこそ生きる「主婦ならではの経験」

ここが一番伝えたい部分です。

AIを使うことで、実は“その人のリアルな体験”がより光るんです。

なぜかというと、AIが作る記事は基本的に“情報のまとめ”。

逆に、読んでいる人がグッと惹きつけられるのは“体験の言葉”です。

たとえば、 「2歳の娘が突然“ママ、あっち行って”って言ったとき、思わず笑い泣きしてしまいました」 という一文には、誰にも書けない空気があるんですよね。

こういう一文こそが、AIでは絶対に生み出せない“人間味”であり、“あなただけの言葉”。

主婦という立場で毎日向き合っているリアルな経験。その感情や出来事をブログに落とし込むと、それだけで唯一無二の記事になります。

AIはその土台作りや文章整理の部分で支えてくれる存在です。

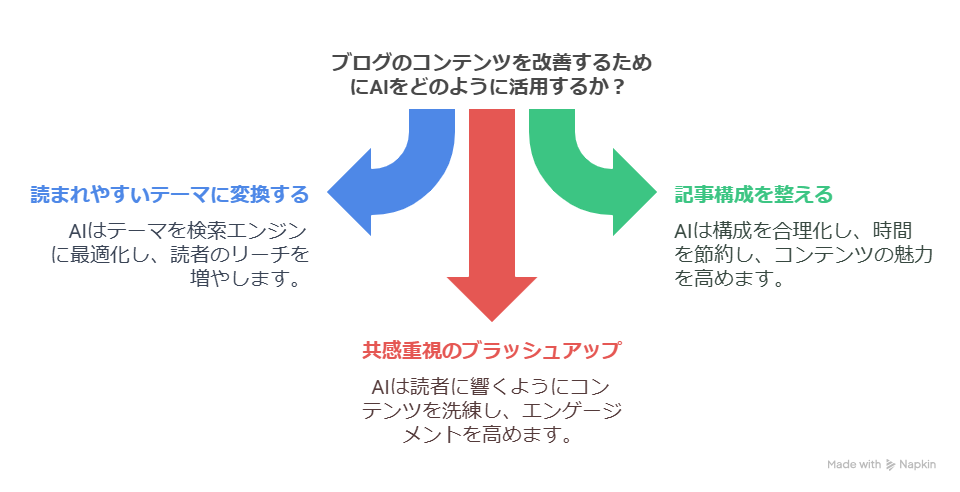

AIで差がつく3つの活用ポイント

ここでは、指導者として実際にブログ講座でアドバイスしている、AIを活かした“差別化のコツ”をいくつかご紹介します。

書きたいことを「読まれやすいテーマ」に変換する

書きたいテーマが思い浮かんでも、それが検索されやすい形でなければ、読まれるチャンスは減ってしまいます。

でも大丈夫。

ChatGPTなどに「このテーマをブログ向けに検索されやすいタイトルにして」と聞くだけで、複数案をサクッと出してくれます。

例えば「夜中に授乳してて思ったこと」を、「夜間授乳中に涙が出た…子育てママが孤独を感じた瞬間とその対処法」に変えてくれたりするんですよ。

視点が広がる感覚、ぜひ体験してみてほしいですね。

記事構成を“今風”に整える

最近のブログは、SEO対策だけではなく「読みやすさ」も重要です。スマホで読む人が大半だからですね。

文章の流れ、見出しの配置、導入文とまとめのバランス…。

慣れてないと意外と時間がかかる部分ですが、AIに「H2、H3を使った記事構成を作って」とお願いすれば一瞬です。

この工程だけでも、手作業なら1時間以上かかっていたはず。

それが10分程度に短縮できれば、子どもが寝ている間にも記事一本書けるかもしれません。

書いた記事を「共感重視」にブラッシュアップする

記事を書いたあと、「これってちゃんと読者に響くかな?」と不安になることってありますよね。

そんなときは、AIに「この記事をママ読者にもっと共感してもらえるように修正して」と頼んでみてください。

すると、より柔らかい言葉に直したり、読者目線の文に置き換えてくれたりします。

僕自身も、最初は信じていなかったんです。

でも一度試してみたら「あ、これはすごい」と納得しました。

AIは“時間”をくれる。だから“熱量”を注げる

子育て中にブログをやるのは、正直簡単ではありません。

でも、だからこそ伝えられる言葉があるんです。

時間がないからこそ、伝えたい言葉が研ぎ澄まされる

僕自身、時間のない状況でブログを書いた経験があります。

娘が小さかった頃、夜中に泣いて起きるたびに、執筆の手を止めていたものです。

でも不思議と、そういう時の文章って、妙に刺さることがあるんですよね。

感情がむき出しになっているというか。余計な装飾がなくて、まっすぐで。

子育て中の親が発する言葉には、そういう“生の強さ”があります。

これは、どんなに上手なライターでも真似できない部分だと感じています。

AIが奪わないもの、AIが守ってくれるもの

AIは、あなたの「考える時間」や「リサーチにかかる手間」を減らしてくれます。

たとえば、過去に僕があるテーマで記事を書いたとき、構成に迷ってAIに相談してみたんですね。

「こんな読者に向けて書きたいけど、何から伝えるべきか」って。

それだけで、骨組みが一気に明確になったんです。

構成がスムーズになるだけでも、頭が軽くなるんですよ。

すると、自然と気持ちが文章に乗りやすくなる。

「AIは感情がない」ってよく言われますけど、本当に大事な感情は、人間の側にちゃんと残るんですよね。

むしろ、余計なストレスを減らしてくれるから、感情を丁寧に表現できるようになる。僕はそう感じています。

熱量は“省エネ”では伝わらない

僕がひとつだけ声を大にして伝えたいのは、「熱量」は絶対に伝わるということです。

たとえば、「お子さんと初めて保育園に行った日」や「思わず泣きそうになった夜」みたいな、あの胸の中がぐちゃっとなる感じ。

言葉にするのって難しいけど、そこにしかない想いがありますよね。

その熱量を丁寧に書けるように、AIをうまく使って時間を作ってほしいんです。

型にはめた記事ではなくて、等身大の自分が見えるような記事にこそ、読者は心を動かされるんですから。

まとめ

結局、ブログで差がつくのは「どれだけ本音で書けているか」だったりします。

AIは、その本音を見つけやすくしてくれる。ブログの形にしやすくしてくれる。

それだけでも十分すぎるほどの武器です。

今は、誰でも情報を発信できる時代。

でも、誰もが“人の心に届く発信”ができるわけじゃありません。

自分の中の言葉としっかり向き合って、それを読者に届く形にする。

その道具としてAIを使えば、子育て中でも、パソコン初心者でも、十分に戦えるんです。

まずはひと記事。小さくても、自分のリアルが詰まったものを。

そこから、きっと未来が変わっていくはずです。

アカウント登録と設定の手順を初心者向けに解説-300x158.jpg)

コメント