旅行ブログって、なんだか特別なスキルが必要な気がして、はじめの一歩がなかなか踏み出せない人も多いのではないでしょうか。

実は最近、AIを使って旅行ブログを書く人も増えてきました。

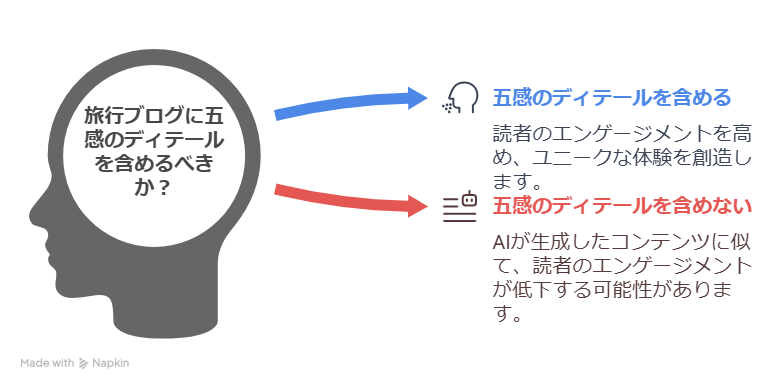

とはいえ、「AIだけで書くのは味気ないのでは?」「どこまで任せていいの?」といった疑問も出てきますよね。

そこで今回は、自分自身の体験をもとに、AIで旅行ブログを書く際のコツや注意点を掘り下げてお話ししていきます。

AIで旅行ブログは書けるのか?

正直に言えば、旅行ブログそのものはAIでも書けます。

たとえば、「京都のおすすめ観光スポット」「沖縄のグルメ特集」なんてテーマは、AIに頼めばそれなりにまとまった記事が出てくるんですよね。

でも、実際に読んでみると「どこか物足りないな」と感じることも多くて。

以前、京都についてのブログ記事をAIに任せて書いてみたことがあるんです。

文章の形はきれいだし、情報も網羅されていたんですが、不思議と心に残らない。

それで、自分の旅のエピソードや、現地でのちょっとしたトラブルなんかを追加してみたら、アクセスも伸びて、読者の反応も変わったんですよね。

つまり、「書けるかどうか」で言えば書けるけど、「読まれるかどうか」は別問題なんです。

AIを使った旅行ブログのコツ

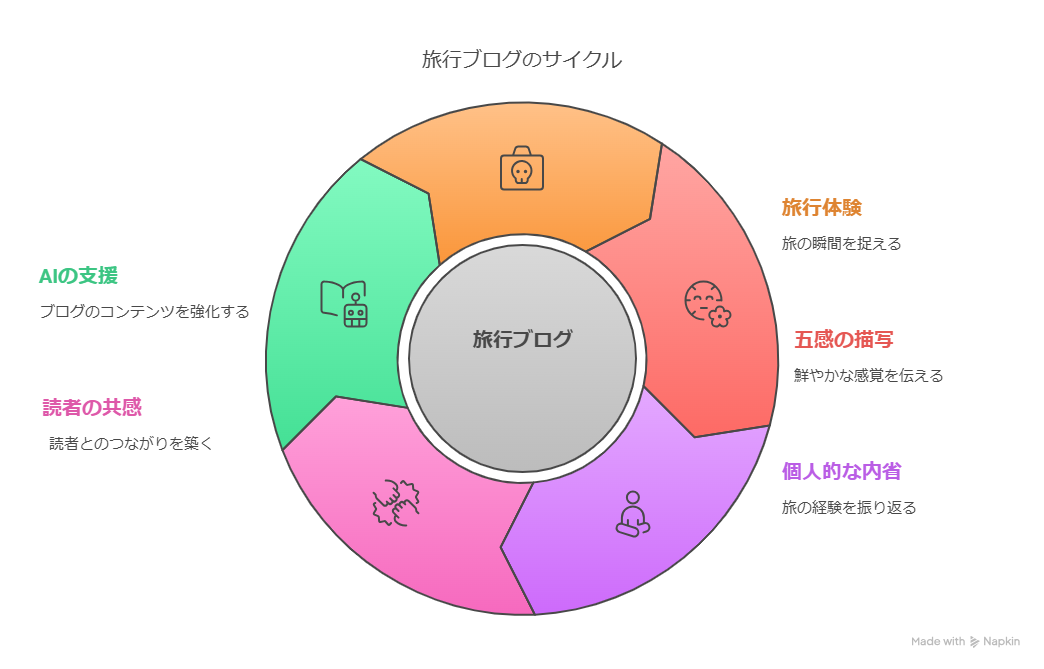

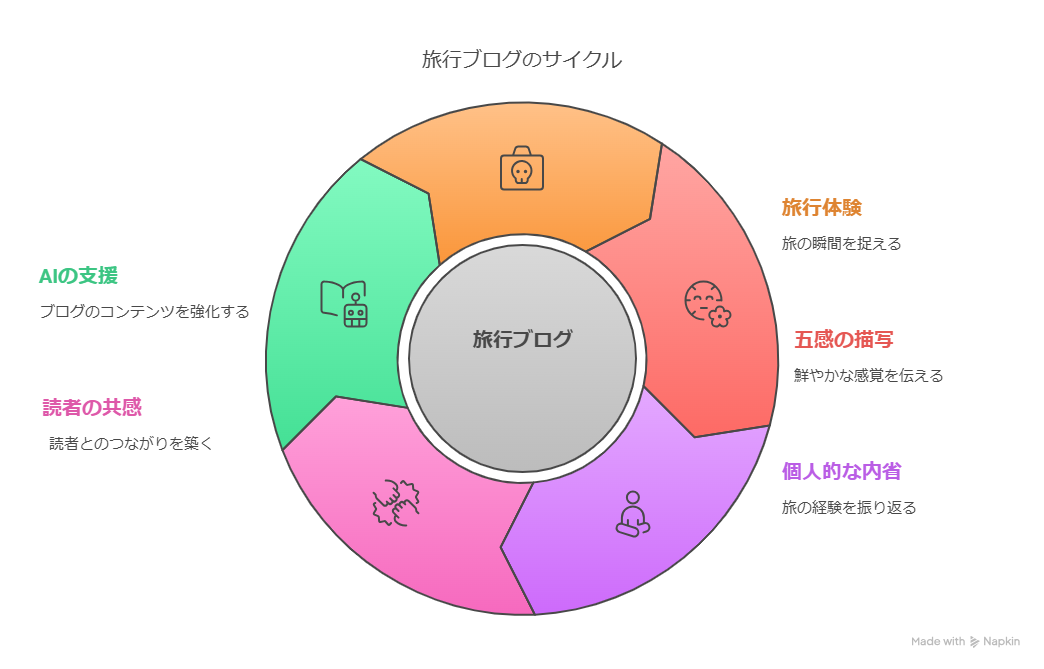

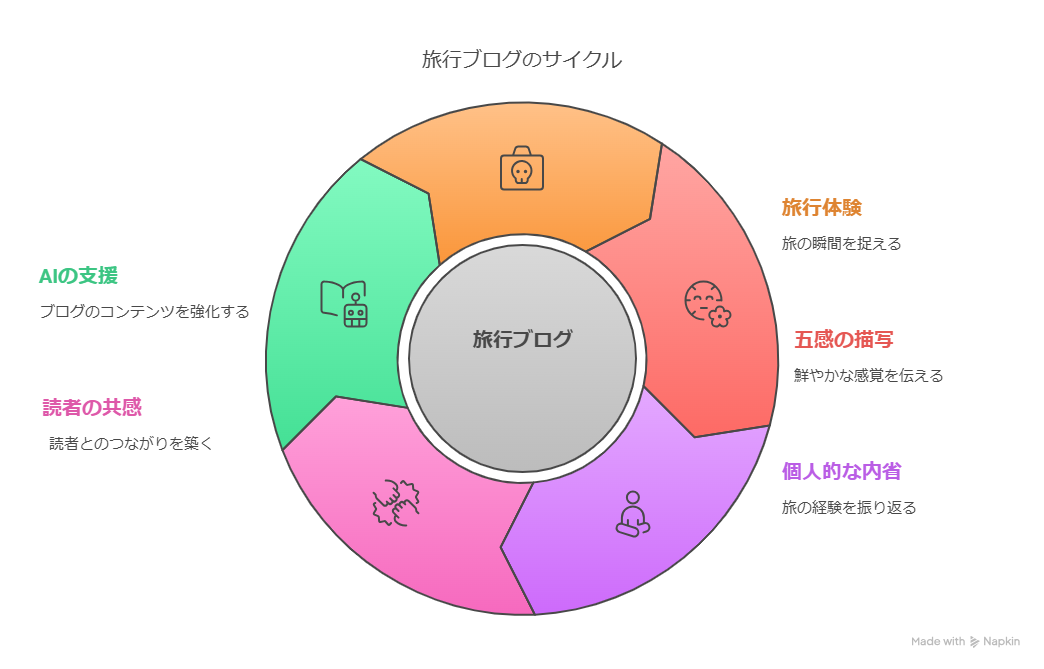

AIを旅行ブログに取り入れるときには、いくつか意識しておくといいポイントがあります。

特に「どこまでAIに任せて、どこから自分の声を入れるか」はとても重要です。

たとえば、私は旅の前にAIを使ってその土地の基本情報をざっと調べておきます。

歴史的な背景や、地元の名物料理、アクセス方法などはAIがサクッとまとめてくれるので、効率的なんですよね。

でも、そのまま載せるだけだと、他のサイトと差が出ません。

だからこそ、実際に自分が現地で感じたことをベースに書くようにしています。

たとえば「八坂神社が美しかった」じゃなくて、「夕方、参道を歩いているときに聞こえた和太鼓の音に背中がゾクッとした」みたいな。

その一瞬の空気感があるだけで、文章に温度が生まれます。

AIを補助的に使いながら、自分の視点で語ることで、旅行ブログが一気に“あなたらしく”なっていきます。

AI任せにしてはいけない注意点

旅行ブログでAIを使うときに、気をつけておきたいこともいくつかあります。

実際にやってみて「これはやっちゃダメだったな」と思ったことがあるので、共有しておきますね。

一つは、「現地の空気感をAIに任せてしまうこと」。

AIは情報を組み立てるのは得意ですが、その土地の匂いや音、人の表情までは再現できません。

旅行って、そういう目に見えない要素が記憶に残るものなので、そこを自分の言葉で語ることが大事です。

それからもう一つは、「写真に合った文章をAIに書かせようとすること」。

実際に自分が撮った写真に、AIが合わせてくれるわけじゃないんですよね。

構図の意図とか、その瞬間の空気って、やっぱり撮った本人にしかわからない。

私は一度、写真と記事の文章がちぐはぐになってしまって、読み返しても違和感だらけになったことがあります。

それ以来、写真にキャプションをつけるときは自分の言葉で書くようにしています。

そうすると、その場の思い出がふわっとよみがえるんですよ。

AIとの“共作”

旅のブログをAIと一緒に作ると、まるで共同作業をしているような感覚になることがあります。

AIが骨組みを作って、自分がそこに色を塗っていくようなイメージです。

一人でやっていた頃よりも、視点が広がった気がして、文章を書くのが少し楽しくなりました。

あるとき、北海道に行った旅のブログを作っていたときのこと。

道東の自然についてAIが教えてくれた情報の中に、「釧路湿原にはタンチョウヅルが生息している」とあって。

その一文から、自分が以前タンチョウヅルを見かけた朝の出来事を思い出して、自然と文章が膨らんでいったんですよね。

AIの言葉が、記憶の引き金になる瞬間があるんです。

それってちょっと不思議だけど、すごくありがたい存在でもあります。

旅の記憶をどう物語にするか

旅行ブログって、情報をまとめるだけじゃないと思うんです。

どんなに有名な観光地でも、自分が見た景色は一つしかない。

その唯一の体験を、どう言葉にするかが旅ブログの醍醐味なんですよね。

私が意識しているのは、「1つの旅に1つのエピソード」。

全体を網羅しようとするより、たとえば「ホテルで聞いた地元の人の話」とか「迷子になって入った路地裏のカフェ」みたいに、記憶に残った場面を中心に構成します。

AIはそういう“1点突破型”の物語には弱いけれど、自分の体験を下支えしてくれる存在だと考えると、とても頼もしいんです。

だから、AIは敵じゃないし、むしろ旅の編集者のような存在として、これからもっと使いこなせる余地があると思います。

AIに「旅の匂い」は書けないけれど

実際に旅をしていると、香りや音、気温や湿度までもが記憶に焼きついていたりしますよね。

それが文章になると、読み手にちゃんと伝わるものなんです。

ところが、AIはそういう「五感に訴える部分」をうまく拾ってくれません。

たとえば「海の近くで潮の匂いがして、風が生ぬるかった」という描写は、自分の体で感じたことだからこそ書けるんですよね。

私が以前訪れた小豆島では、港に着いた瞬間、オリーブの香りと潮風がまざった独特の匂いがしました。

それはどんなに調べても出てこない情報で、「ああ、自分がそこにいた証なんだな」としみじみ思ったんです。

AIにはその“肌感覚”がない。

だから、旅行ブログを書くときには、そういう主観的な感覚をどんどん織り交ぜることで、唯一無二の文章になります。

書き手の“つまずき”が共感を呼ぶ

ブログを書いていると、「こんな失敗談を出してもいいのかな?」とためらうことがありますよね。

でも、そういう小さなつまずきや困った体験って、実は読んでいる人の心に響くんです。

私自身、台湾で乗り換えに失敗して深夜の台北駅で3時間も待たされたことがありました。

そのとき、地元の人が差し入れてくれた温かいお茶が、人生で飲んだお茶の中で一番沁みました。

このエピソードをブログに書いたら、同じように「現地の人に助けてもらった経験がある」という感想がいくつも届いたんです。

AIの文章はスマートで効率的だけど、完璧すぎて読んでいて安心感がないこともあります。

だからこそ、ちょっとしたドジや驚き、笑ってしまうような出来事を入れると、読み手との距離がぐっと縮まる気がします。

旅に出られない人のために書くという視点

最近は、さまざまな事情で旅に出られない人も増えています。

仕事が忙しかったり、体調が不安定だったり、家庭の事情があったりと、その理由は人それぞれ。

そうした人たちが、少しでも“旅気分”を味わえるようなブログを書けたらいいなと思うようになりました。

実際、私のブログには「この記事を読んで、旅に出た気分になれました」といった感想が届くことがあります。

それを読んだとき、旅の魅力は“移動距離”じゃないんだなと感じました。

どれだけ遠くまで行ったかよりも、どれだけその場所に心を動かされたか。

その感動が、文章にじんわりとにじむことで、読み手の心にも届くんだと思います。

この視点に立つと、AIの力を借りて、もっと多くの人に旅の楽しさを届ける工夫ができるんです。

たとえば、写真に短い詩のようなキャプションを添えたり、街の音を文字で表現してみたり。

そういった小さな工夫が、読み手の想像力をくすぐるんですよね。

旅行ブログが「自分の棚おろし」になることも

書いているうちに気づいたことがあるんですが、旅行ブログって、ただの情報発信じゃないんですよね。

むしろ、自分の記憶を棚おろしするような、ちょっとした内省の時間にもなります。

たとえば、モロッコを旅したとき。

砂漠で日の出を見ながら、「なんで私はここにいるんだろう」とふと思ったんです。

帰ってきてブログにそのときのことを書いていると、自分の内面と対話しているような感覚になりました。

AIには、こうした心の動きまで記録することはできません。

だからこそ、旅を通じて見つけた小さな気づきを、自分の言葉で丁寧に拾っていくことが、ブログの価値を高めてくれるのだと思います。

これからの旅行ブログ

SNSが普及して、旅の写真や動画は簡単にシェアできるようになりました。

それでも、言葉を使って綴る旅行ブログには、まだまだ可能性があると感じています。

なぜなら、言葉には“余白”があるからです。

映像や画像では一瞬で終わってしまう記憶も、文章なら読み手が自分の体験と重ねながら想像を膨らませることができるんですよね。

そして、共感が生まれる。

AIはそのための道具であり、言葉を選ぶパートナー。

けれど、最後に“人の心”に届く文章を書くには、やっぱり自分自身の思いや記憶が必要です。

この2つがうまく溶け合ったとき、旅行ブログはもっと面白くなる。

そう信じて、これからも旅の記録を続けていこうと思っています。

まとめ

結局のところ、AIは旅行ブログを書くための“補助輪”みたいなものなんですよね。

最初は頼りながらでもいい。

でも最終的にこぐのは、自分の足です。

旅先で見た風景、感じた空気、出会った人の表情。

それはどれも自分だけの記憶だから、誰かが代わりに書くことなんてできない。

でも、うまく思い出せないときに、AIがヒントをくれることもあります。

「これって記事にするほどのことかな?」と思った小さな出来事が、AIの一言でストーリーになったりするんですよ。

そういう経験を通して、ブログを書くのがちょっと楽しくなったし、旅が終わったあとも余韻が続くようになりました。

AIは、旅のパートナーになれる。

だけど主役は、あくまで自分自身。

そんな気持ちで、これからも旅の記録を残していこうと思います。

アカウント登録と設定の手順を初心者向けに解説-300x158.jpg)

コメント