「AIでブログが変わる」って、ちょっと前までどこか遠い話のように聞こえていました。

でも、実際に使ってみたら、その便利さに驚かされることばかり。

思いつかなかった切り口が見つかったり、苦手だったSEOの壁もスルスル超えられたりして、これはもう無視できない時代に入ったんだなと実感しています。

私は普段、ブログの書き方を教える立場としていろんな人の記事を読んできました。

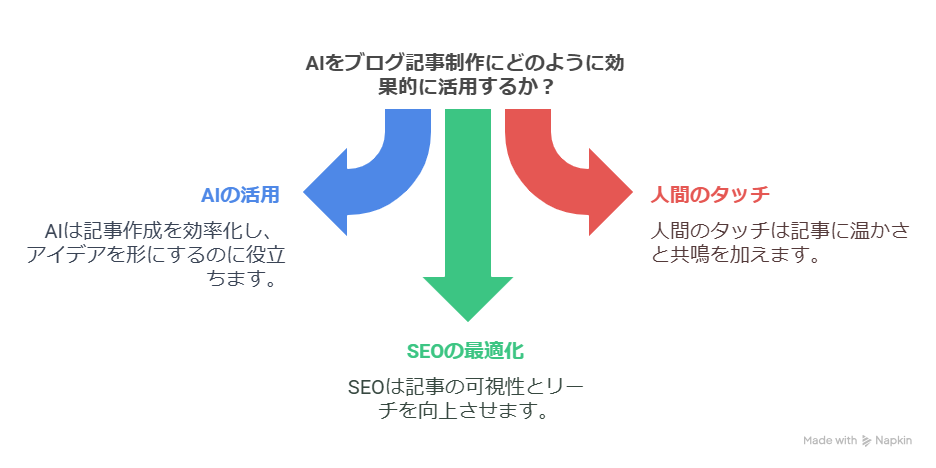

そこで感じるのは、「AIを使っても、読みたくなる文章には“人間味”が必要だ」ということです。

今回は、実際に私が意識しているポイントを紹介しながら、AIをどう味方につけるかを掘り下げてみます。

AIを使った記事制作の魅力とは?

AIを活用することで、記事作成がぐっと楽になります。

もちろん手抜きをするという意味ではなく、頭の中にあるぼんやりとしたアイデアを、スムーズに形にできるようになるという感覚です。

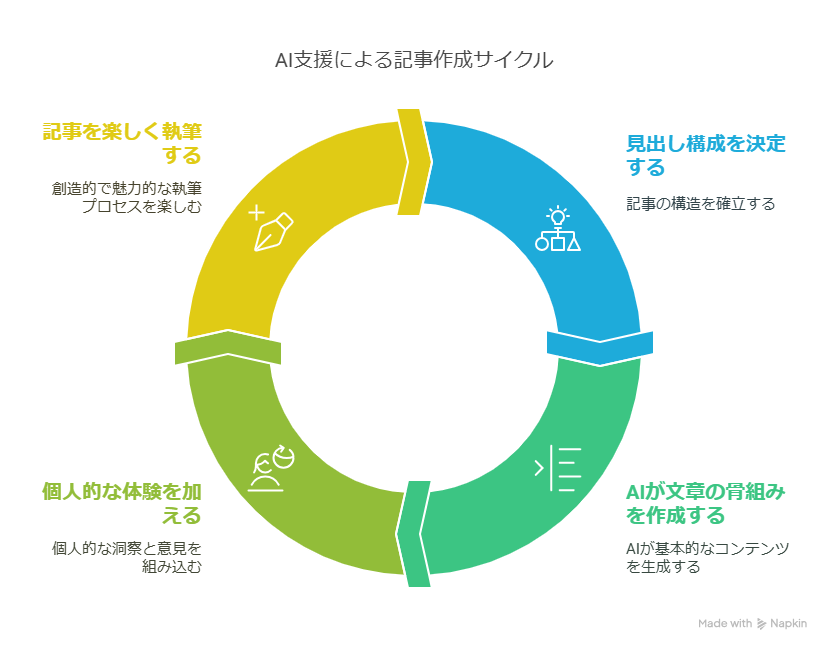

たとえば、見出し構成をざっくり決めたら、それに合わせて文章の骨組みを作ってくれる。

その骨組みをベースに、自分の体験や意見を肉付けしていくと、自然と記事の輪郭が整っていきます。

このプロセスに慣れてくると、書くことがどんどん楽しくなってくるはずです。

以前は「記事を書く=時間との戦い」だったのが、今では「記事を書く=表現の遊び場」みたいな気分になっています。

文章の流れに自分のクセが見えてくると、逆にそこを遊べるようになります。

あえて語尾を変えてみたり、文と文の間にゆらぎを入れたり。

そうやってAIと協力することで、むしろ“自分らしさ”が際立つようになっていくと感じています。

PV数アップのために押さえるべきポイント

ただAIに任せるだけでは、読まれる記事にはなりません。

大切なのは、自分の視点をどう重ねていくかです。

よく言われるSEO対策も、単なるテクニックではなく「読みたい人に届く工夫」として考えると、ずっとやりがいを感じやすくなります。

自分が検索して読みたいと思う記事って、どんなものか。

疑問をちゃんと解消してくれて、ちょっとした共感や気づきがあるものじゃないでしょうか。

その感覚を持ちながらAIを使うと、「なんだか機械っぽいな」と感じる部分を人間らしい言葉で補強できるようになります。

これが案外、読者の心をつかむポイントになるんですよね。

検索されやすいワードを入れるのはもちろん、タイトルに少しひねりを加えたり、導入文で感情の共鳴を誘ったりと、読み手の心理に寄り添ったアプローチが大事になってきます。

AIを使っても“自分らしさ”は消さない

AIが下書きをしてくれたとしても、それだけで終わらせてしまうと、どこか味気ない記事になります。

大事なのは、自分の体験や感じたことをその中にどう溶け込ませるか。

たとえば、同じネタでも「実際にやってみたらこうだった」という一言が入るだけで、読み手の印象は大きく変わってきます。

そして、文章の中にちょっとしたゆらぎを入れてみる。

完璧すぎない構成や、あえて文法的に不安定な表現を混ぜてみることで、「これは人が書いたんだな」という空気感が伝わってくるんです。

実際、そういう記事の方が読者の滞在時間が長くなる傾向にあるように感じています。

読み手は、無意識のうちに“温度”を感じ取っているのかもしれません。

見出しの工夫でSEOを強化

タイトルや見出しは、SEOにとって超重要なポイントです。

検索エンジンだけじゃなく、読者の興味を引くためにも欠かせません。

AIに任せておくと、たしかにキーワードはちゃんと入ってくるけど、どこか味気ない見出しになりがちです。

なので、そこにちょっとした語感の遊びや、読者の“気持ち”をくすぐる工夫を入れていきます。

「AIでPV爆上がり!?」「ズルいほど簡単に読まれる方法」みたいな、ちょっと釣りっぽいけど読んでみたくなる言葉ってありますよね。

そういう“引き”は、案外人間の感覚じゃないと出せなかったりします。

読者の「つまづき」を想像する

記事を書いていると、どうしても自分の中だけで完結してしまいがちです。

でも、読み手がどんなところで疑問に感じるか、どこで離脱してしまうかを考えると、記事の流れに工夫を入れたくなります。

AIに頼るだけでは気づけない“引っかかり”を、自分の視点で見つけて補足していく。

たとえば専門用語が出てきたときに、ちょっとだけくだけた言い回しで補足してあげると、読み手の理解度がぐんと上がることがあります。

そうやって読み手と同じ目線に立つことが、結果的に信頼感につながっていきます。

書き終えた後の「一手間」で変わる

記事が完成しても、そこで終わりにしないのがおすすめです。

読み返してみると、意外と主語が連続していたり、似たような文末が並んでいたりして、「もうちょっとリズムを変えたいな」と思うことがよくあります。

そういうときに役立つのが、音読してみること。

口に出して読むと、不自然な流れや違和感がすぐに見つかります。

この「整え直す」工程を挟むと、読みやすさや伝わりやすさがグンと上がって、結果的にPV数にも反映されるようになるんです。

書き手の表現力を“取り戻す”ために

ブログを教えていてよく聞かれるのが、「AIに頼ると文章力が落ちるんじゃないか?」という不安。

でも、私はむしろ逆だと思っています。

AIが構成を整えてくれるからこそ、書き手はもっと自由に、もっと深く、自分の言葉に向き合えるようになるんです。

余白ができたことで、読者の感情に寄り添う描写を入れたり、語尾に少しの遊び心を加えたりできるようになる。

これはまさに、AIを使うからこそ可能になる“文章の解放”だと思っています。

書き方を教える立場から見ても、AIを使った方が「その人らしさ」が引き出されやすくなる傾向にあると感じます。

特に初心者のうちは、AIという土台があることで余裕が生まれ、その余白に自分らしい表現を加えていける。

それが結果的に魅力的な記事になるわけです。

体験から導き出すブログの未来

いろんな方にブログの書き方を伝えてきた中で、一番強く感じるのは、「自分の声を持っている人の記事は、ちゃんと読まれる」ということ。

どれだけ情報が整理されていても、無機質な内容だと、読んだ側に何も残らない。

でも、自分の体験やちょっとした葛藤、そこから見えた気づきがにじんでいる記事は、やっぱり強いです。

AIに手伝ってもらいながらも、そういう“体温”をどう残すかが大事なんですよね。

どれだけ便利になっても、読み手は“言葉の奥”をちゃんと見ています。

そこに自分なりの視点があると、読まれるだけでなく、共感や信頼にもつながっていく。

それがブログの面白さだと私は思っています。

まとめ

AIを使うことで、記事作成のハードルはぐっと下がります。

でも、それ以上に感じるのは「自分の言葉に集中できる」という感覚です。

苦手だった構成や、手が止まりがちだった書き出しがスルッと進むようになって、本当に伝えたいことに時間を使えるようになりました。

これからブログを始める人も、すでに運営している人も、「AIを使う=楽する」ではなく、「AIを使う=言葉の余白を増やす」というイメージで取り入れてみてほしいなと思います。

読者にとっても、書き手にとっても、もっと心地よいブログを目指して。

AIの進化に合わせて、私たち書き手も進化していけたら。

そんな未来を、一緒に楽しんでいきたいと思っています。

アカウント登録と設定の手順を初心者向けに解説-300x158.jpg)

コメント